स्वर एवं स्वरों का वर्गीकरण – swar ka vargikarn

दोस्तों इस पोस्ट में आपको स्वर की परिभाषा स्वर का वर्गीकरण (swar ka vargikarn) से जुड़े तथ्यों को विस्तार व विश्लेषित ढंग से समझाया गया है |

सरकारी नौकरी भर्ती और सरकारी योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निचे दिए बटन पर क्लिक करके , गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें

स्वर किसे कहते है?

परिभाषा: – वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई वायु निर्बाध गति से/ बिना रुकावट के/ बिना घर्षण के मुखविवर से बाहर निकल जाती हैं, ‘स्वर ध्वनियाँ’ कहलाती हैं।

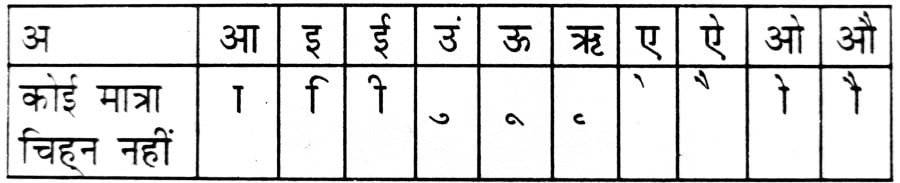

हिन्दी के स्वर और मात्राएँ

नोट: (i)’ ऋ ‘ का दीर्घ रूप’ ऋ ‘ होता है; परन्तु यह केवल संस्कृत भाषा में ही प्रयुक्त होता है। हिन्दी में केवल इसकी मात्रा ही प्रयुक्त होती है।

(ii) हिन्दी भाषा में अंग्रेजी भाषा का एक आगत स्वर भी है जो केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त होता है-‘ ऑ ‘ (डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि)।

हिन्दी भाषा में कुल 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है।

स्वरों का वर्गीकरण (swar ka vargikarn)

(1) उच्चारण काल के आधार परः-

उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर तीन प्रकार के होते हैं

(i) ह्रस्व स्वरः

जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। इन्हें’ मूल स्वर ‘ भी कहा जाता है। अ, इ, उ, ऋ

(ii) दीर्घ स्वर :

जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता होते हैं । | ये स्वरः दो प्रकार होते हैं |

(क) सन्धि स्वर- जो सजातीय ह्रस्व स्वरों के योग से बने हैं।

आ = अ + अ

ई = इ + इ

ऊ = उ + उ

(ख) संयुक्त स्वर– जो दो विजातीय स्वरों के योग से बने हैं।

ए = अ + इ

ऐ = अ + ए

ओ = अ + उ

औ = अ + ओ

नोटः इनमें से ' ए', ' ओ' को ही शुद्ध स्वर माना जाता है, ' ऐ' तथा ' औ' को नहीं; क्योंकि इन्हें अपभ्रंश स्वरों के बाद विकसित किया गया है |

जिन स्वरों की बनावट समान होती है, वे 'सजातीय स्वर' कहलाते हैं और भिन्न-भिन्न बनावट वाले 'विजातीय स्वर' कहलाते हैं।

सजातीय = अ-आ, इ-ई, उ-ऊ

विजातीय = अ-ऐ, अ-ऊ

(iii) प्लुत् स्वरः

जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, उसे ‘ प्लुत् स्वर’ कहते हैं। प्लुत् स्वर का उच्चारण दूर से किसी को बुलाने पर तथा संस्कृत भाषा के मन्त्र आदि के उच्चारण के लिए होता है इसे ‘ त्रिमात्रिक स्वर’ भी कहते हैं। यथा- ओ ३ म् (मात्रा -3)

(2) जिह्वा की सक्रियता के आधार परः

जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं

(i) अग्र स्वरः

जिन स्वरों के उच्चारण जिह्वा के आगे का भाग सक्रिय रहता है, वे ‘अग्र स्वर’ कहलाते हैं। यथा- इ, ई, ए, ऐ, ऋ

(ii) मध्य स्वरः

जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, वह ‘ मध्य स्वर’ कहलाता है। यथा- अ

(iii) पश्च स्वरः

जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, वे ‘ पश्च स्वर ‘ कहलाते हैं। यथा- आ, उ, ऊ, ओ, औं, (ऑ)

(3) ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण: –

ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं

(i) वृत्ताकार स्वरः

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठों का आकार वृत्त की भाँति गोल हो जाता है। यथा- उ, ऊ, ओ, औ, (ऑ)

(ii) अवृत्ताकार स्वरः

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार रूप में न होकर किसी अन्य रूप में रहें। यथा- अ, आ, इ, ई, ए, ऐ, ऋ

(4) मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण: –

मुखाकृति के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं |

(i) विवृत्त स्वरः

विवृत्त का शाब्दिक अर्थ ‘खुलना’ होता है अर्थात् जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है। यथा- आ

(ii) अर्द्धविवृत्त स्वरः

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता हो। यथा- अ, ऐ, औ (ऑ)

(iii) संवृत्त स्वरः

संवृत्त शब्द का शाब्दिक अर्थ ‘बन्द होना’ होता है। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्रायः बन्द-सा रहता हो। यथा- इ, ई, उ, ऊ, ऋ

(iv) अर्द्धसंवृत्त स्वरः

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा बन्द रहता हो। यथा- ए, ओ

(5) उच्चारण-स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण: –

उच्चारण-स्थान के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं

(i) कण्ठ्य स्वरः

इनका उच्चारण-स्थान ‘ कण्ठ‘ होता है। यथा- अ, आ

(ii) तालव्य स्वरः

इनका उच्चारण-स्थान ‘ तालु’ होता है। यथा- इ, ई, ए, ऐ

(ii) मूर्धन्य स्वरः

इसका उच्चारण-स्थान ‘ मूर्धा (मुख के सबसे ऊपर का ठोस भाग)’ होता है। यथा- ऋ

(iv) ओष्ठ्य स्वरः

इनका उच्चारण-स्थान ‘ ओष्ठ‘ होता है। यथा- उ, ऊ, ओ, औ

नोटः अं अः ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों की गणना में। इन्हें ' अयोगवाह' कहा जाता है; क्योंकि इनका उच्चारण ' अ' के बिना सम्भव नहीं है।

जिन स्वरों के उच्चारण में वायु यदि मुख के साथ-साथ नासिका के द्वारा भी बाहर निकले, वे ' अनुनासिक स्वर' कहलाते हैं। यथा- आँ, ओं आदि। और जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुखविवर से ही बाहर निकलती है, वे ' निरनुनासिक स्वर' कहलाते हैं। यथा- आ, ई, ओ

- सभी स्वर ‘ अल्पप्राण‘ होते हैं।

- सभी स्वर ‘ घोष’ या ‘ सघोष’ होते हैं।

Read Also

- वर्ण विचार

- स्वर एवं स्वरों के प्रकार

- व्यंजन एवं व्यंजनों का वर्गीकरण

- संज्ञा और संज्ञा के भेद उदहारण सहित

- सर्वनाम और सर्वनाम के भेद व उसके उदाहरण

- विशेषण और इसके भेद उदाहरण सहित

- क्रिया की परिभाषा और उसके भेद

- अविकारी/ अव्यय शब्द : क्रिया-विशेषण

- Hindi Grammar : हिंदी व्याकरण के व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर

Mohaver most important